JRCガイドライン2015

JRC(日本版)ガイドライン2015の公表を受け、北はりま消防本部では、新しいガイドラインに基づく応急手当の講習を開始しました。

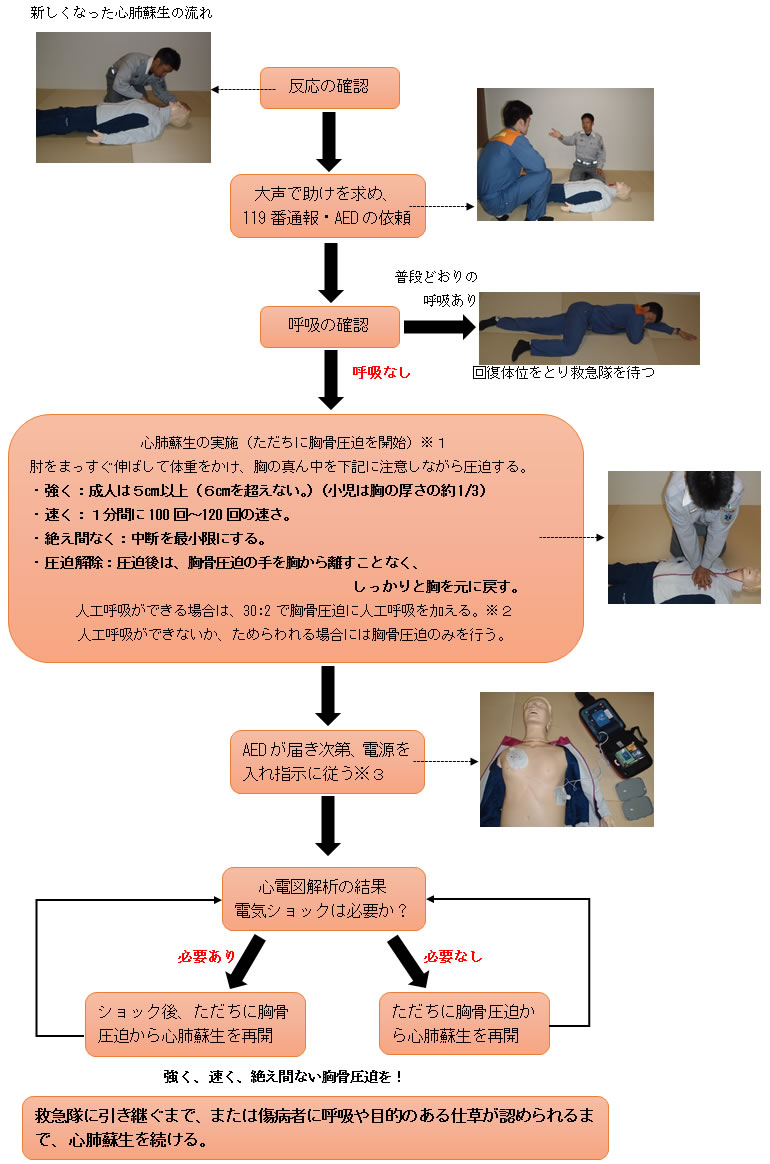

新しくなった心肺蘇生法の流れ(クリックすると拡大します!)

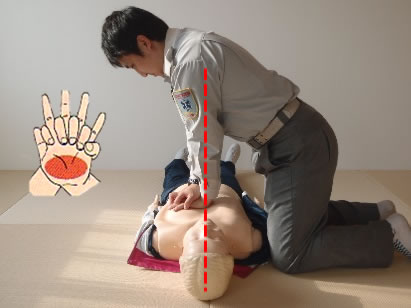

1胸骨圧迫(写真をクリックすると拡大します!)

2人工呼吸(写真をクリックすると拡大します!)

|

1.気道確保 頭側の手のひらを傷病者の額に当て頭を後ろに反らせます。 足側の手の人差し指と中指の2本で、傷病者のあご先を上方に持ち上げます。 |

|

2.人工呼吸 気道確保の状態のまま、額に当てた手のひらの親指と人差し指で、傷病者の鼻をつまみます。 次に、傷病者の口を覆うように自分(救助者)の口を被せ、傷病者の胸が軽く上がる程度、息を1秒掛けて吹き込みます。 この動作を2回繰り返します。 |

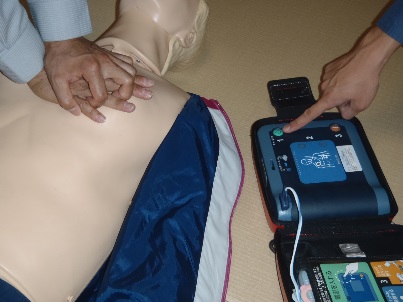

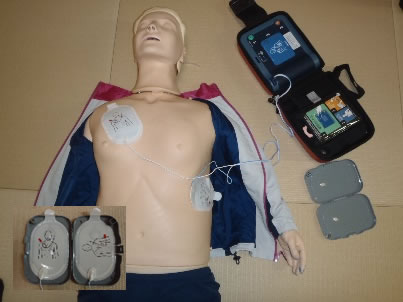

3AED使用方法(写真をクリックすると拡大します!)

ガイドライン2015に準拠した心肺蘇生法

|

年齢区分 (目安の年齢) |

成 人 (15歳以上) |

小 児 (1歳から15歳まで) |

乳 児 (1歳未満) |

|

|

通 報 |

反応がないと判断した場合、または反応があるかどうかに迷った場合には、直ちに大声で助けを求め、119番通報とAEDの手配をする。 |

|||

|

心停止の判断 |

普段どおりの呼吸が見られない場合、または心停止の判断に迷った場合。 |

|||

|

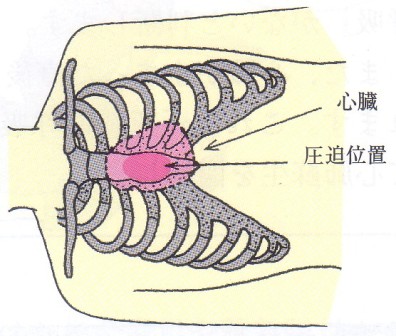

胸骨圧迫 |

位 置 |

胸骨の下半分(目安として胸の真ん中) |

||

|

方 法 |

両手 |

両手、または片手 |

指2本 |

|

|

深 さ |

5㎝以上(ただし6㎝を超えない。) |

胸の厚さの約3分の1 |

||

|

速 さ |

毎分100~120回 |

|||

|

人工呼吸 |

約1秒かけて、「胸の上がりが見える程度」の量を送気(2回) |

|||

|

胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ |

1人法、2人法とも 30:2 |

1人法 30:2 2人法 15:2 |

||

|

AEDパッド |

成人用パッド |

就 学 児:成人用パッド 未就学児:小児用パッド もしくは小児モード ※小児用パッドがない場合 成人用パッドの代用可能 |

小児用パッド もしくは小児モード ※小児用パッドがない場合 成人用パッドの代用可能 |

|

応急手当の方法は、さまざまな研究や検証を重ね、原則5年毎に、より良い方法へ改正されています。新しい応急手当の方法は、それまでの方法を否定するものではありません。

大切なことは、目の前に倒れている人を救うために「自分ができることを行う」ことです。

緊急の事態に遭遇したときに適切な応急手当てができるように、日頃から応急手当を学び、身につけておきましょう。